深蓝薪火:浙江省海洋水产研究所 国家级荣誉背后的传承与开拓(第二篇)

——拓荒之奖:奏响“海上粮仓”的“丰收乐章”

2025年初,浙江海洋渔业交出了一份亮眼成绩单:海洋渔业一产产值突破980亿元,海水产品总产量站稳500万吨台阶。这片蔚蓝海域的丰收图景背后,是一群科研工作者长达半个多世纪的拓荒与坚守。

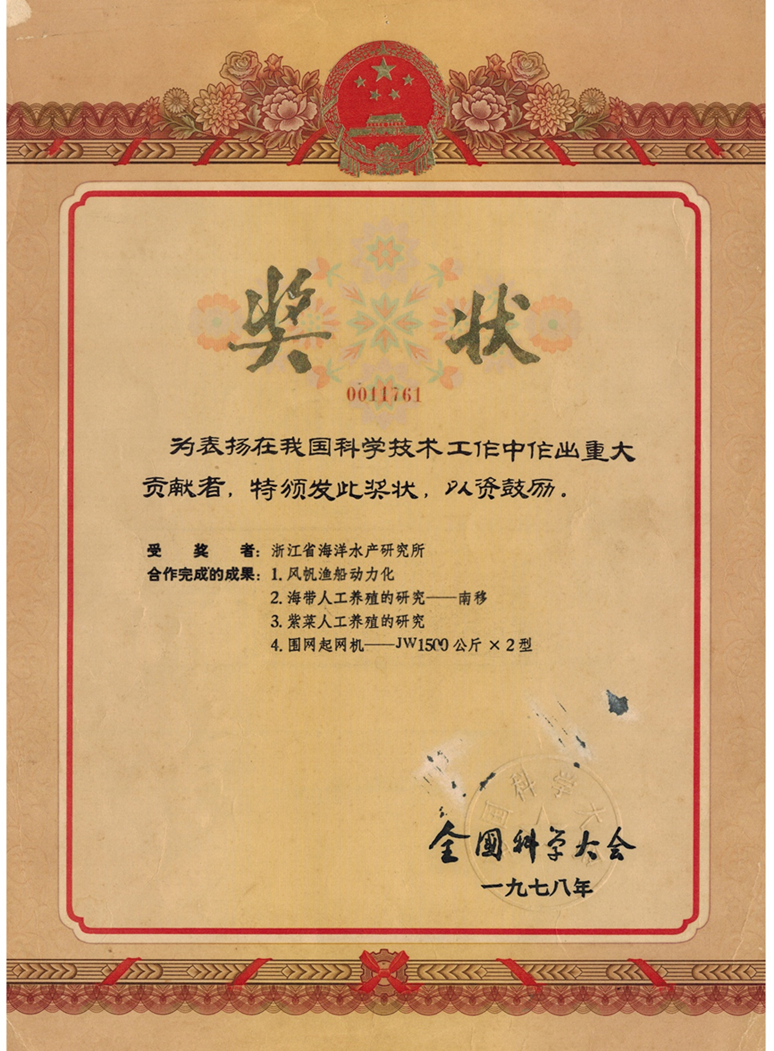

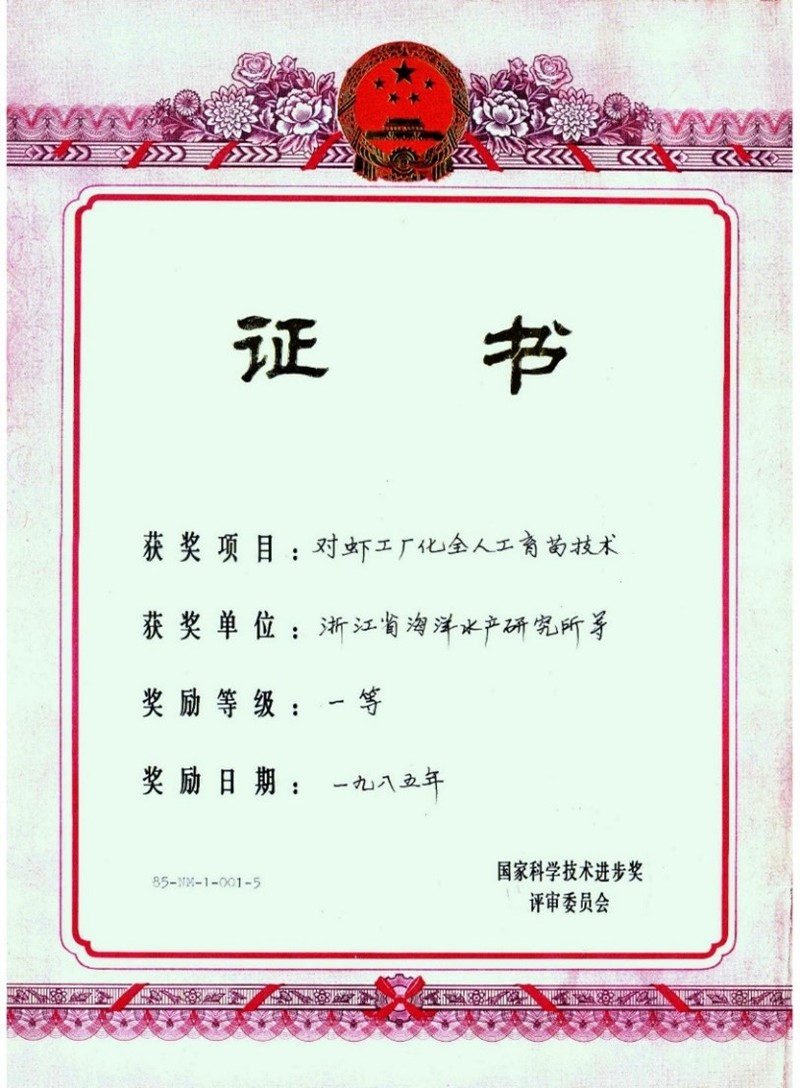

1978年,浙江省海洋水产研究所(以下简称“省海研所”)三项全国科学大会捕捞技术成果叩开浙江渔业机械化大门,到此后数十年深耕养殖领域,让“海上粮仓”从“捕捞为主”转向“捕养结合”,破解水产品供给短缺的困境。1978年“海带人工养殖的研究——南移(参与)”和“紫菜人工养殖的研究”荣获全国科学大会奖,1985 年“对虾工厂化全人工育苗技术(参与)”荣获国家科学技术进步奖一等奖,三项国家级荣誉的背后,是一场改写中国海水养殖版图的 “蓝色革命”。

让海带在南方“安家落户”

“五六十年代连蔬菜都稀缺,更别说高蛋白的海产品了。”回望那段物资匮乏的岁月,省海研所退休研究员何贻珩的记忆依然清晰。彼时,海带作为含碘量高、易储存的优质水产品,仅生长在我国北方海域,南方沿海因水温、水质与北方差异巨大,始终无法实现自然生长。1956年,中科院海洋生物室、商业部水产实验所与省海研所三方携手,启动海带南移研究,科研人员以温州洞头、台州玉环为试点,开启了艰难的攻关之路。

这场试验的首站,选在嵊泗枸杞岛老鹰窝海区。“这里海水硝酸盐含量高,但透明度变化大,是典型的南方海域环境。” 根据所志记载,省海研所研究员张荣华与团队成员一道,扎进了枸杞岛的渔村。

1957年5月,第一批南移的海带迎来收割季,所有人都屏住了呼吸,平均长度达246至263厘米,棵干重81.8至95.4克,品质与青岛一等品毫无差别!海带南移在浙江首次获得成功,打破了“南方无法养海带”的认知壁垒。

50年代海带南移养殖成功

但浙江沿海大多是混水区,要实现大规模养殖,必须攻克混浊海域的技术难题。科研团队转战普陀虾峙石棚港,创新提出“小型长方架平养” 模式,保障海带受光,研发“塑料绳代麻绳”“硬筏改软筏”等技术,大幅提升养殖筏架抗浪性,推动海带养殖从内港向港外拓展。顾庆庭、何贻珩等研究员走遍浙江沿海港湾,测定海域面积、水质参数,为全省大规模发展藻类养殖布局提供了科学依据。

苗种培育是海带养殖的“生命线”,在1957至1963年间迎来关键突破。1957年首次人工育苗失败后,1958年省海研所建起育苗室,从大连种海带中采孢育出首批幼苗,1963年顾庆庭、何贻珩等根据浙江省特点设计的“浅水平养、弱光控制、立体利用”流程,让27平方米育苗室出苗量从200万株跃升至1500万株,5年后,普陀墩头720平方米海带育苗厂建成投产,助力舟山实现苗种“自给有余”并支援兄弟县市。

1978年,“海带人工养殖的研究——南移(参与)”成果荣获全国科学大会奖。

紫菜不再“靠天收”

“以前的紫菜,都是渔民拿着工具到海边岩礁上打来的,能不能采到全看运气。”提起早年的紫菜采收,省海研所原科技情报室副主任谢土恩的话语里满是感慨。作为味道鲜美、营养丰富的“海珍”,紫菜在浙江沿海虽有自然生长,但产量极低,无法形成稳定供给。

1963年,一场旨在“让紫菜从野生走向人工养殖”的科研攻坚,在省海研所悄然拉开序幕。

要实现人工养殖,首先要解决“苗从哪来”的问题。紫菜的生长周期独特,需经历“果孢子—壳孢子—叶状体”的变态过程,其中,果孢子需附着在石灰质基质上才能萌发。“自然环境中,果孢子附着在海里的石头上,靠海浪传播,我们要做的,就是模拟这个过程。” 团队尝试用牡蛎壳、贻贝壳等作附着基,测定孢子放散率;调整海水比重、温度,寻找最佳育苗条件;甚至自制“造浪设备”,在育苗池中模拟海浪。谢土恩回忆道,“那时候哪有什么先进设备,全靠一双手。”

1964年,省海研所林增善、谢土恩等参与由上海水院、水产学院、舟山水产局等单位组成的试验组,在普陀虾峙、桃花岛、普陀山三地同步展开试验工作。科研人员日复一日的海上作业,摸清了舟山条斑紫菜的生长规律:11月是壳孢子放散高峰,表层海水附苗量最高,尼龙胶丝和棕绳是最佳附苗器。更令人振奋的是,他们将虾峙附苗后的附苗器移到无自然苗的象山港养殖,获得成功。然而,挑战接踵而至。

1966年,因无法解决紫菜的天然干燥问题,产品质量难以达标。“不能一条路走到黑”,团队果断调整方向,将研究重点转向更适应南方海域的坛紫菜。

60年代紫菜育苗养殖成功

60年代紫菜育苗养殖成功

这一转,转出了新天地。1969年,通过奉化和洞头两个试验点共同研究,团队摸索出一套坛紫菜苗种培育、养成、管理的完整工艺流程。

1970年,省水产局在洞头召开紫菜养殖技术推广会,省海研所的科研人员奔赴沿海各地,手把手教渔民制作附苗器、管理育苗池,解决养殖过程中的病害问题。1972年,面对全国性的坛紫菜病烂灾害,团队又组建“病烂调查组”,深入养殖区排查原因,编写《浙江紫菜养殖》科普手册,为渔民提供“门诊”服务。到1978年,浙江紫菜产量跃居全国第二,“紫菜人工养殖的研究”成果荣获全国科学大会奖。

改写“北虾南养”历史

“那时候我们连对虾都没吃过,怎么去搞对虾育苗?” 省海研所原党委书记徐君卓的话,道出了起步时的真实困境。

中国对虾原产于黄渤海,因浙江海域无自然分布,长期依赖从北方引种,“北虾南养”的模式成本高、成活率低。1970年,省海研所吴剑锋、徐君卓等科研人员,顶着“零基础、无资料、无先例”的压力,开启了对虾南移的破冰之旅。

第一步是“引种试养”。1972年6月,团队踏上了前往山东日照的路途,他们要从那里运回人工培育的对虾苗,全程需跟船30多个小时。“晕船是小事,关键是要保证虾苗活着。”徐君卓回忆,当2万尾虾苗顺利运抵温岭鱼种场,投放到试验池后,所有人都充满期待。

起捕时,总产量达250公斤,最大个体长17厘米,成活率37.5%,与此同时,宁波车岙和峡山同样取得了较好的试养效果,点燃全省养虾热情。

试养成功只是起点,要实现规模化养殖,必须解决“自主育苗”的核心难题。亲虾越冬是第一道难关。研究团队开始了大胆尝试:他们在紫菜育苗室里,用砖头、水泥搭建简易越冬池,潮涨时用人力水车把海水抽到池里,天冷时用锅炉加热海水,控制水温、盐度和饵料。1972 年冬,第一批亲虾越冬成活率达48%,人工越冬试验成功!

1973年春季,育苗工作进入最关键阶段。“那时候没有先进设备,全靠眼睛看、手摸、鼻子闻。”吴剑锋回忆。当1331条浙江省第一代仔虾成功育出时,所有人都激动得热泪盈眶。这意味着,中国对虾“养成—越冬—育苗—养成”的人工生产全过程,在浙江首次完成!

对虾工厂化全人工育苗技术

从1331条到上亿尾,从简易育苗室到工厂化育苗,省海研所用十年实现跨越。1974年,吴剑锋、朱振杏团队在温岭鱼种场建起竹架塑料薄膜覆盖的简易育苗室,育出虾苗21.7万尾;1979年,“中国对虾工厂化全人工育苗技术的研究”中试项目启动,团队创新采用“弱光越冬”“多茬育苗”等技术,使出苗量最高达7.13万尾/立方米;1980年,省海研所主办“全国对虾育苗技术操作培训班”,为全国七省市培养50余名技术骨干,将浙江经验推向全国;1982年,全省工厂化育苗量突破1亿大关!

技术的突破,带来了产业的腾飞。1982年,浙江对虾养殖面积仅0.5万亩,到1985年已达3.83万亩,产量从几百吨跃升至2000余吨,渔民因对虾养殖走上致富路。1985年, “对虾工厂化全人工育苗技术(参与)”荣获国家科学技术进步奖一等奖。

从“一粒种”到“一片海”

当下,新一代科研人员正用现代科技续写着前辈的故事。在种业振兴的战场上,攻克大黄鱼、小黄鱼等10多种土著经济鱼类的规模化繁育技术,其中小黄鱼、横带髭鲷的繁育更是实现“零的突破”。黄姑鱼“全雌1号”获批国家级新品种并入选2024年全省重点推广品种,大黄鱼全雌新品系实现规模化制种,“育繁推”一体化体系已初现雏形。省海研所西闪基地成为国内最大的曼氏无针乌贼繁育中心,年产受精卵5000万粒,已累计向舟山渔场放流3亿余粒,推动海区年产量恢复至5000吨以上,让曾濒临灭绝的“海味”重回百姓餐桌。

如今的省海研所,正朝着种业创新和深远海养殖两个方向发力。“前辈们解决了‘从无到有’的难题,我们不仅要在新领域延续‘从无到有’的突破,也要在已有基础上实现‘从有到优’的跨越。”省海研所所长王迎宾说。浙北海洋生物种质资源库、舟山育苗育种中心等平台加快建设,大黄鱼全雌苗种生产技术取得突破,适宜深远海养殖的新品系正在选育。

更令人振奋的是,智能技术正在与传统渔业深度融合。在线诊断系统、疫苗研发、中草药防治等新技术,让海水养殖朝着更生态、更智能的方向发展。

“从当年的竹架育苗室到现在的智能化平台,变化的是技术手段,不变的是那份初心。”王迎宾表示,“我们要做的,就是把这篇写在海洋上的论文继续写下去,写出更精彩的篇章。”

七十年,三代人,一场关于蓝色粮仓的梦想接力。

从海带到紫菜,从对虾到大黄鱼,省海研所的科研人员用半个多世纪“把论文写在大海上”的坚守,诠释了什么是“求真务实,开拓创新”的海研精神。

今天,当浙江的海水产品端上千家万户的餐桌,当曾经的“奢侈品”成为寻常食材,当沿海渔民因养殖致富,我们不能忘记,这一切始于那群面向大海、背对繁华的科研工作者。

深蓝薪火,代代相传。在中国建设海洋强国的征程中,这簇从东海之滨点燃的星火,正照亮着更加辽阔的深蓝航道。