深蓝薪火:浙江省海洋水产研究所国家级荣誉背后的传承与开拓(第一篇)

“建设海洋强国,我一直有这样一个信念。发展海洋经济、海洋科研是推动我们强国战略很重要的一个方面,一定要抓好。关键的技术要靠我们自主来研发,海洋经济的发展前途无量。”2018年习近平总书记在山东考察时的这番话,为我国海洋事业发展指明方向、注入动力。在这一战略指引下,无数科研工作者扎根海洋领域,以实干破难题,用成果践担当。浙江省海洋水产研究所(以下简称“省海研所”)70余载的科研征程,是自主创新的奋斗史,也是“求真务实,开拓创新”的海研精神传承史,生动诠释着海洋科研领域的文化坚守与使命担当。

一、起步:陋室传薪火——从民房起步的科研初心与文化萌芽

1953年,承载着海洋科研使命的研究所应运而生,最初只是“浙江省农林厅水产局沈家门水产技术指导站”,扎根在简陋的民房里。“原来的房子比较小,就是一栋厂,一幢房子,在一个胡同里面走进去。”随着原所长刘嗣淼的回忆,勾勒出了省海研所初创时的朴素轮廓;原所科技情报室主任蒋志豪更清晰记得细节:“具体在沈家门的新新里,比较老的一个民房里面。”

比简陋环境更棘手的,是人才短缺的现实困境。“那个时候大学生是抢着要的,不是我们想要多少就能争取多少。来所里的人,百分之八九十都是上海水产学院的,每年也就分配一两个,慢慢攒着,所里的大学生才多起来。”原人事科长汪儒坂的讲述,道出了省海研所初代科研团队“筚路蓝缕”的不易。

就是在这样“屋小、人少”的“贫瘠之地”,一群心怀“兴渔”梦想的科研人,抱着“敢为人先”的信念,开启了我国海洋渔业现代化的拓荒之路。而“求真务实,开拓创新”的海研文化种子也在日复一日的坚守中悄然萌芽。

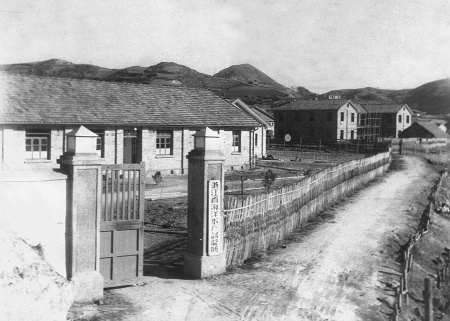

位于沈家门新新里的水产技术指导站大门

浙江省海洋水产试验所时的所貌

浙江农业科学院水产研究所时的办公楼

二、破局:技术闯新路——叩开海洋捕捞的“效率之门”

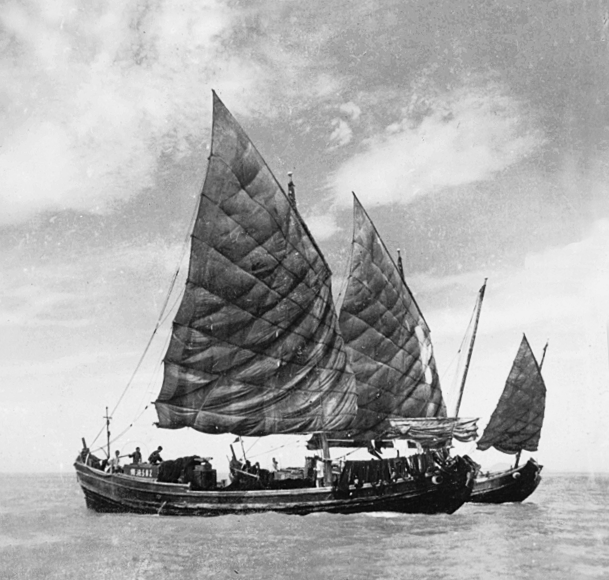

浙江沿海的渔业史,绕不开“风帆渔船””这一古老载体。渔民世代依赖“手艺相传”,靠风力与人力闯荡大海。然而,风帆船“看天行事”的局限性极为突出。遇无风天则寸步难行,遇大风浪则险象环生,单船年产量往往不足30吨,渔民们“面朝大海、背朝天”,却始终难以摆脱“辛苦换薄收”的困境。

“从独木舟到机帆渔船,经历了7000多年的漫长岁月,科技进步带来的力量是巨大的。”原所长、浙江海洋大学副校长徐汉祥的这句采访引言,背后是研究所耗时多年的“风帆渔船动力化”攻坚战。

1949年后,恢复渔业生产迫在眉睫,“渔船动力化”成了关键课题。1954年,周鸣歧、刘嗣淼、蒋志豪等人迅速组成试验小组,以大捕型、大围罾型等传统船只为原型,开启改造。彼时国内尚无木质渔船改造先例,这场探索从头就是 “摸着石头过河”。当年10月,三对试验船“机渔501-506”号完工,交给三个渔业社试用,还特意找了张宝盈、忻阿来等技术最好的“船老大”掌舵。

可试验刚起步就遇“滑铁卢”。1954年冬汛,科研人员分别随船出海,就出现了驾驶台设计过高,受风面积过大,船只稳性差,操帆不灵,船体失控,舵面匹配不当等问题。试验小组连夜召开会议拆解问题,之后再一次次随船出海试验,有时一天要经历“装了拆、拆了装”的反复调试。功夫终不负人。1954冬汛到1955夏汛,“机渔505、506”号在忻阿来手里,合计捕了156吨鱼,比同期风帆船多产3-4倍,成了试验船里的“尖子生”,受到了舟山地委的表彰。

1955年,团队以“机渔505、506”号为原型改进设计后的30吨、29.4千瓦大捕型机帆渔船试航成功,产量比风帆船平均单产提高5倍左右,安全状况也大幅改善!

“中国机帆船试验,是在舟山成功的,这个意义是比较大的。”蒋志豪的语气里满是自豪,“因为后来的机帆船发展,都是根据我们当时的试验项目,配套的网具,进行深化改革的。”到 1977 年,浙江机帆渔船已达 7769 艘,昔日“木船摇橹”的景象被“机声隆隆”取代,浙江海洋渔业迎来第一次“动力革命”。

50年代风帆船动力化试验成功

三、攻坚:民生践初心——让渔民“省力”的智慧

上世纪60年代末,浙江灯光围网作业兴起,可数百公斤的围网全靠20多个渔民手拉肩扛,起网要3-4小时,大风浪里更是磨茧勒伤成常态。为了减轻渔民劳动强度,1972至1974 年,研究所又牵头研发围网起网机。

“因为以前在苏联学习的时候看到过这种类型的起网机。”作为科研团队主要人员的郑宜伦开启回忆,团队没有照搬,而是结合国内渔船实际改造,以浙海研所此前研制的 “滑轮式起网机” 为基础,改进传动结构。随后又攻克了最大的材料难题,用MC型尼龙材质替代昂贵易腐的磷青铜,不仅耐海水、噪音小,每台还省100公斤材料,成本降60%。

1973年,首台JW1500公斤×2型起网机在宁海县峡山渔业队的机帆渔船上试用。开机那天,渔民们围在甲板上“看热闹”,只见机器卷纲收网,原本需要20人、3小时的起网作业,现在只需8人、1小时就能完成,渔民们忍不住鼓掌欢呼。随后的四年里,科研人员不断改进机器。到1976年,JW1500公斤×2型围网起网机通过部级鉴定,在三省一市推广16台,经实测,它能减轻30-40%的作业人员,起网速度提高1倍以上,而且适应8级以下风浪,成为灯光围网作业的“标配”。

同年,为解决人力转运鱼货的困难,提高“海上过鲜”效率,依托农林部相关课题,浙海研所作为参与单位,成功研制船用气力吸鱼机,通过攻关“鱼气分离”“吸力控制” 难题,让鱼货能被气流安全吸运。这项“让鱼货飞起来””的成果,与围网起网机形成“黄金搭档”,两项技术如同“左膀右臂”,让海洋捕捞真正迈入“机械化时代”。

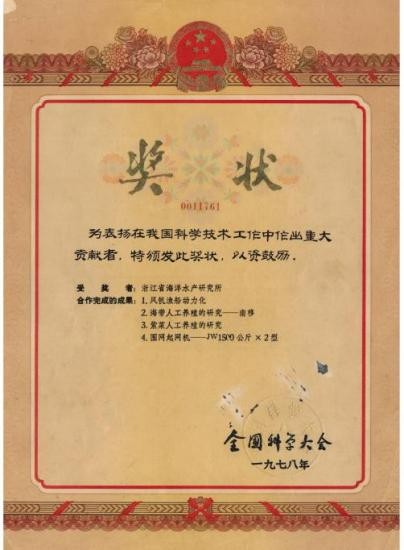

1978年,风帆渔船动力化、围网起网机——JW1500型公斤×2型与船用气力吸鱼机(参与)这3项成果,一同斩获全国科学大会奖,成为对研究所“自主研发”之路的最高认可,更是对浙海研所“科研为民”理念的肯定。

从“解决渔民生计难题”出发,到用技术改善渔民劳动条件,浙海研所的文化内涵在此刻进一步深化。“求真务实,开拓创新”不是空洞的口号,而是要扎根民生需求,让科研成果真正惠及劳动者。

围网起网机“JW1500”型

船用气力吸鱼机

四、回响:精神续新篇——荣誉背后的“渔业变革”与文化传承的时代意义

1978年的全国科学大会奖,不是终点,而是浙海研所推动渔业变革的新起点。

从风帆渔船动力化打破自然条件的限制,到围网起网机减轻渔民的劳动负担,再到气力吸鱼机有效保障渔获品质,这三项成果为浙江渔业的现代化发展奠定了坚实基础,同时也开启了研究所从单纯的渔具革新,向资源保护、养殖技术创新等领域拓展的全新征程。

探索从未止步,如今省海研所船舶设计团队将目光投向了更远的海域。研发鱿鱼钓船、金枪鱼延绳钓船等远洋渔船船型,推动捕捞渔业从近海走向深蓝;开展渔船参数研究、渔业标准船型设计、渔船及设备的节能降耗等研究工作,为“转产转业、转型升级、节能减排”注入技术动能。

从沈家门新新里的老民房,到如今涵盖海洋渔业资源、生态保护的综合性研究所;从木帆船的“等风来”,到机帆船的“向海行”,再到远洋船舶的“探深蓝”。这份跨越70余年的“深蓝情怀”,不仅是省海研所的宝贵财富,更是“海洋强国”“海洋强省”战略在基层的生动实践。未来,我们还将循着这份传承,继续探寻浙海研所在更多领域突破创新的奋斗故事。